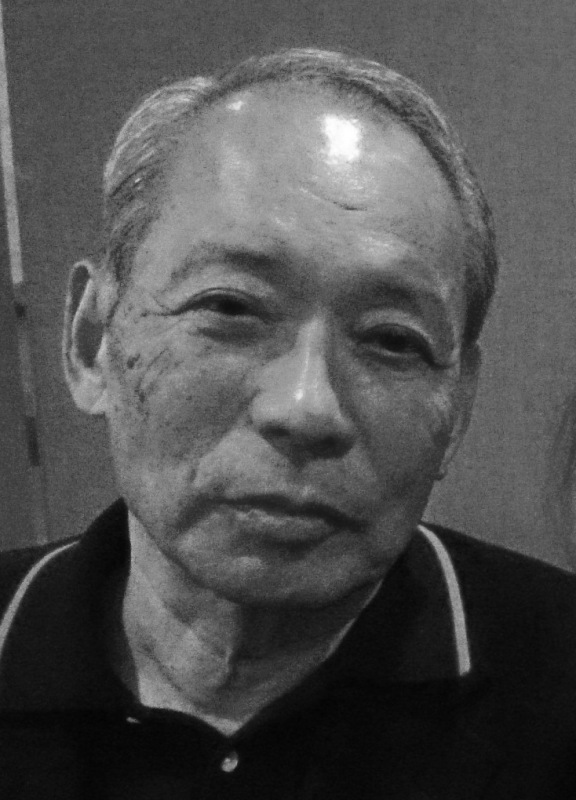

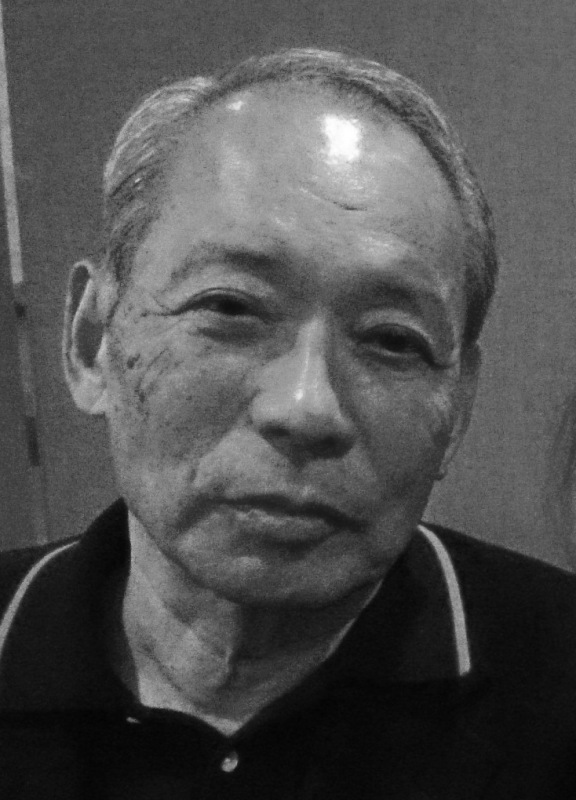

「加藤木 覚」(執筆中)

「加藤木 覚」 「由紀恵」

加藤木 覚(さとる)は昭和24年(1949)3月13日、父精一と 母友江(ともえ)との間に 当時の父の勤務地であった仙台市にて生まれた。

中野区立上高田小学校

目黒区立東根小学校

目黒区立第十中学校

早稲田高等学院

早稲田大学政経学部経済学科(昭和46年(1971)卒業)

日本石油/新日本石油における覚のキャリアパス

覚は昭和46年(1971)に大学卒業と同時に日本石油株式会社に入社し、ただちに広島支店に配属された。覚のキャリアは、新日本石油グループ(後のJXグループ)の中核事業を多角的に経験し、最終的には大規模な組織再編を成功に導いた点にその特色がある。そのキャリアパスは以下の表にまとめることができる。

|

日付 |

企業名 |

役職 |

備考 |

| 1971年4月 | 日本石油株式会社入社 | 広島支店 | 販売課、会計課、潤滑油課、販売2課を経験 |

| 1979年3月 | 日本石油株式会社本社 | 販売2部直売2課 | 1982年3月係長就任 |

| 1984年3月 | 日本石油株式会社本社 | 販売1部販売課係長 | |

| 1986年3月 | 日本石油株式会社本社 | 販売部燃料油1課係長 | |

| 1989年3月 | 日本石油株式会社 | 千葉販売支店次長 | 管理職(課長級)就任 |

| 1991年3月 | 日本石油株式会社本社 | 販売部販売課長 | |

| 1995年6月 | 日本石油株式会社 | 静岡販売支店長 | 副部長級 |

| 1996年4月 | 日本石油株式会社 | 関東第3支店次長 | 1998年3月副理事就任 |

| 1998年6月 | 日本石油株式会社 | 北海道支店長 | 理事就任 |

| 1999年4月 | 日本石油株式会社 | 九州支店副支店長 | |

| 2000年6月 | 日本石油株式会社 | 中国支店長 | |

| 2002年6月 | 日本石油株式会社本社 | 販売部長 | |

| 2002年6月 | 日本石油株式会社本社 | 本社販売部長 | |

| 2004年4月 | 新日本石油株式会社本社 | 小売販売本部販売部長 | |

| 2004年6月 | 新日本石油株式会社 | 執行役員関東第1支店長 | |

|

2005年6月 |

新日本石油株式会社本社 |

取締役執行役員 エネルギー・ソリューション本部副本部長 |

|

|

2007年6月 |

新日本石油精製株式会社 |

代表取締役副社長 |

|

|

2010年6月 |

JXタンカー株式会社 |

代表取締役副社長 |

|

|

2011年6月 |

JXタンカー株式会社 |

代表取締役社長 |

|

|

2015年4月 |

JXオーシャン株式会社 |

常勤顧問 |

JXタンカーとJXシッピングの合併により設立 |

2.1. 黎明期:経営管理と事業部門の要職 (2004年〜2007年)

覚の経営者としてのキャリアは、新日本石油株式会社の事業部門における要職から始まった。2004年4月時点での同氏の役職は「小売販売本部販売部長」であり、これはガソリンスタンドなど、顧客と直接接点を持つ同社の川下事業を統括する重要な職務であった4。この役割を通じて、市場の動向や消費者ニーズを深く理解し、事業の最前線で実績を築いたことが彼のキャリアの基礎を形成したと考えられる。

同年、新日本石油はコーポレート・ガバナンス改革を発表し、迅速かつ機動的な意思決定体制を確立することを目指した。この組織改革の一環として、覚は「執行役員」に就任し た。これは、彼が単なる販売部門の管理職から、技術的な専門性が要求される高付加価値事業の経営責任者へと、その役割と影響力を拡大したことを意味する。この昇進は、覚が事業部門での実績に加え、全社的な経営改革を担うに足る人材として評価されていたことを示唆している。この時期に獲得した多角的な事業運営の知見は、後にグループ全体の戦略に関わる上で不可欠な要素となったと推測される。

2.2. 転換期:新日本石油精製での副社長としての経営参画 (2007年〜2010年)

2007年6月、 覚のキャリアは新たな転換点を迎える。覚は新日本石油株式会社の「取締役 執行役員 エネルギー・ソリューション本部副本部長」から、グループの中核事業を担う「新日本石油精製株式会社」の「代表取締役副社長」に就任した。この異動は、 覚の担当領域が、販売や新規事業といった川下から、石油精製という巨大な資本投下と安定操業が最重要課題となる川中事業へとシフトしたことを明確に示している。

石油精製事業は、石油会社の事業基盤そのものであり、その経営責任者には、大規模設備の効率的な運営と厳格な安全管理が求められる。覚がこの要職に就いた背景には、彼が小売販売や潤滑油事業で培った組織管理能力と、ガバナンス改革で発揮した実行力が、製油所という複雑かつ巨大な組織の運営に不可欠であると期待されていたことが挙げられる。この経験を通じて、 覚は大規模な事業体を統括するノウハウを蓄積した。これは、後に覚がグループの物流基盤再編という、より複雑なプロジェクトを任されるための実績と見なすことができる。この時期の経験が、後の海運事業統合という、グループのサプライチェーン全体を最適化するプロジェクトを成功させるための基盤を築いたと解釈するのが妥当である。

2.3. 集大成:海運事業統合 (2011年〜2013年)

覚のキャリアは、JXグループの海運事業統合を主導したことで集大成を迎える。2011年6月 、覚はJXタンカー株式会社の代表取締役社長に就任した。社長就任後のインタビューでは、「安全・安定運航を継続」を経営方針の柱とすることを明言しており、インフラ事業におけるリスク管理の重要性を深く認識していたことが伺える。

この経験を経て、2013年3月には、JXタンカーとJXシッピングの合併契約が発表された。合併の目的は、「両社がこれまで培ってきた知見ならびに経営資源を結集し、より強靭な経営基盤を構築することで、これまで以上に安定的かつ効率的な輸送を実現し、企業価値を高めていくこと」と明確にされていた。この合併は、単なる組織のスリム化ではなく、技術力やノウハウの統合による運営効率の向上と、顧客サービスの一貫化を目指す戦略的な事業再編であった。 覚は、存続会社であるJXタンカーの社長として、この大規模な合併プロジェクトを主導した。

こうして、覚はJXグループにおける海運事業統合という一大プロジェクトの最高責任者として、その成功に不可欠な役割を果たした。彼のキャリアは、グループのサプライチェーンにおける川下から中核事業、そして物流インフラに至るまで、多岐にわたる事業領域の経営を経験することで、全体最適を追求する統合のスペシャリストへと昇華された。

第二部:加藤木覚の人物像と経営思想

3.1. 経営者としての資質とリーダーシップ

覚の経営者としての人物像は、彼が主導したJXオーシャンの設立から明確に浮かび上がる。この企業統合の背景には、両社の経営資源と技術力を結集し、シナジー効果を最大化することで、より強靭な経営基盤を構築するという明確な戦略的思考があった。これは、 覚が単に合併を形式的に進めるのではなく、合併がもたらす本質的な意義と具体的な成果を深く洞察できる戦略家であったことを示している。

また、JXタンカー社長時代に「安全・安定運航を継続」を経営方針の柱としたことは、 覚の経営思想の一貫性を示唆する重要な要素である。石油・ガスの輸送という、国のエネルギー供給を支える基盤事業において、彼はリスクを最小限に抑え、確実な事業継続を最優先する堅実な経営者としての側面を持っていた。 覚のリーダーシップは、派手な新規事業開拓よりも、既存事業の足腰を固め、企業価値を長期的に向上させることに焦点を当てていたと評価できる。合併の目的として掲げられた「企業価値を高めてまいります」という言葉は、彼の経営判断が常に長期的な視点に立脚していたことを物語る。

3.2. 組織における役割と影響力

覚が新日本石油グループ内で担った役割と影響力は、そのキャリアの多角性から特に際立つ。彼は小売販売、潤滑油、エネルギー・ソリューション、石油精製、そして海運と、グループの多岐にわたる部門の要職を歴任している。このようなキャリアパスは、彼がグループ全体の事業構造を深く理解し、各部門の利害関係を超えて全体最適を追求できる稀有な存在であったことを示唆する。

この多角的な経験は、彼が「縦割り」になりがちな大企業において、部門間の連携を促し、海運事業統合のような複雑な組織再編を円滑に進める上で不可欠な人物であったことを意味する。 覚の人物像は、特定の事業分野の専門家というよりは、グループ全体の経営課題を解決するために事業横断的な視点を持つ、ジェネラリスト的スペシャリストと評するのが妥当だろう。 覚は、常にグループの中核を担う企業のトップレベルの役職を歴任し、特にJXタンカーでは新会社の会長として、グループ全体のサプライチェーン戦略に大きな影響力を行使していたと推察される。

結論:加藤木覚の功績とビジネスパーソンとしての評価

覚のキャリアは、新日本石油およびその後のJXグループにおける経営基盤の強化と事業再編の歴史と深く結びついている。 覚の主要な功績は、JXグループの海運事業を統合し、JXタンカー株式会社を設立したことにある。この統合は、単なる子会社の合併に留まらず、グループ全体の物流インフラを最適化し、強靭な経営基盤を構築するという戦略的目標を達成した事業再編の成功事例として特筆すべきである。

覚は、小売から始まり、潤滑油、石油精製、そして海運物流といった、エネルギー企業のバリューチェーンを網羅的に経験した稀有な経営者として、今日のENEOSグループの企業体質を形成する上で重要な役割を果たしたと評価される。 覚の人物像は、リスクを最小限に抑え、事業の「安全・安定」を最優先する堅実な思想と、長期的な企業価値向上を目指す戦略的思考を兼ね備えた「インフラ経営のプロフェッショナル」として位置づけられる。 覚のキャリアは、特定の事業分野の成功だけでなく、組織全体を俯瞰し、複雑な課題を解決する能力が、大企業経営においていかに重要であるかを示す好例である。

最終更新日: 11/1/2