最終更新日: 03/05/04

2 学生時代

大正9年(1920)4月、精一は茨城県水戸市尋常小学校に入学、屋敷内の貸家の住人や小作からは若様と呼ばれ、毎週日曜日には普蓮土教会 Nicols 氏の日曜学校に通い、同居の平川一家との問題を抱えながらも、ひとびとの薫陶を受けながら育っていった。日曜学校では毎週子供たちに小さな綺麗なカードを渡しており、特にクリスマスに配る大きなカードは大変美しく、両親と離れた精一の心を癒してくれた。大正11年(1922)には妹の露子も小学校入学準備のため水戸へと戻って来たり、また翌大正12年(1923)早々には父常男の転勤で、母ゆうをはじめ家族全員水戸の屋敷へと戻ってくる一方、同居していた平川一家は 東京三田の普蓮土女学校(現在の東洋英和)の校長として東京へと越していき、9歳の精一は4年ぶりに待望の一家団欒の生活を手に入れることとなった。

当時の精一一家 (大正12年(1923)撮影)

左から 妹露子 弟博 精一 母ゆうの父佐藤小三郎 姉好江 妹幸子 父常男

大正12年(1923)9月1日正午、関東大震災が発生した。精一は当時小学校4年、第二学期の始業式はすでに早い時間に終わり、帰宅して庭で大きな木に登り、ゆさゆさゆらして遊んでいた(当時は樹齢100年はあろうかという木が庭に何本もはえていた)。その時近所の大工が「坊ちゃん、地震ですよ」と大声で知らせてくれたが、木に登っていた精一は全く揺れというものを経験しなかった。しかしその晩、東京の方角の空がいつまでも赤々と明るくなっており、家族で 「あゝ、東京は燃えているね」 と話し合っていた。

この頃、家に出入りしていた名古屋の煙管屋が、精一に「坊ちゃんが大きくなって兵隊さんになるころには、大きな戦争が起きて、天子様がお困りだ。」と言った。精一はあまりこうした予言等は信じない性格であったが、「この言葉はあたった」と後に常々語っていた。

精一は家族に囲まれてのびのびと小学校を卒業、昭和2年(1927)4月茨城県立水戸中学校に入学した。この頃、精一は当時英語を学ぶために通っていた水戸の仲町にあった聖公会のChapel神父に強く感化されカトリック(Holy Catholic)の洗礼を受ける。洗礼名をMarcoという。一方、精一は引き続き普蓮土協会にも通いつづけていたため、前述のNicors氏とも英語での交流を続けていたが、Nicors氏の英語が所謂米語であったので、Nicors氏に学んだことをChapel神父の前で話すと、言葉をChapel神父に徹底的になおされてしまい、精一は始めて世の中に米語と英語が存在することを知ることになった。洗礼を受けてから、精一は毎週日曜日に教会で小学上級生の指導にあたることとなり、日曜学校に通うことが一層の楽しみとなった。

また精一はこの頃小説家を目指し、かなりの枚数原稿を書き溜めたが、母ゆうにこれらを発見され強く叱られ、すべて廃棄されてこの道をあきらめたという。

昭和2年(1927)には加藤木家はすっかり旧くなった母屋を新築した。ところが件の煙管屋が「お目出度いときにこう申し上げるのもなんですが、このお屋敷からは旦那さんの葬式はでますが、ほかの方のお葬式は残念ながらでませんねぇ」と言ったのである。これを聞いた時には精一は「父親が死んでから家が没落するのか」と考えていたが、これも後に異なる形で現実となったのであった。

昭和6年(1931)には姉好江が20歳で、常陸太田出身で大倉土木(後の大成建設)に勤務していた大久保稔と結婚し、当時の稔の勤務地福岡へと引っ越して行った。

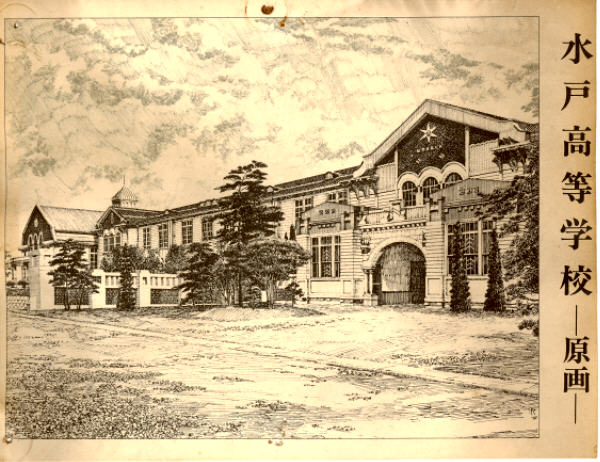

翌昭和7年(1932)精一は5年間の精勤賞を受けて中学を卒業し、技術者であった父とは異なる道を目指して、茨城県立水戸高等学校文科甲類に入学した。

父常男は、水戸に在勤中近郊の大子(だいご)の電信網設置を指揮監督したりしていたが、昭和9年(1934)55歳で逓信省定年となった。しかし、まだ子供達も成年しておらぬこともあり、家族を水戸においたままその後も引き続き2−3年の間逓信省和歌山に単身で勤務した。

精一は高等学校時代には重症のにきびで悩んだりもしたが(にきびの痕跡は後年まで残り、戦後勤務した会社では火炎放射器を浴びた跡だという噂までたった)、昭和10年(1935)3月、水戸高等学校を3年間皆勤で卒業、得意の英語に優秀な成績をおさめ、通常、高等学校卒業時には取得が困難であった中等教員(英語科)の資格をも得た。精一は中学の頃から外交官として外国で仕事をすることを志しており、東京大学法学部を受験した。しかし秀才の精一も、当時難関であった東京大学法学部の入試には惜しくも失敗し、浪人生活をおくることとなった。精一は単身上京し、父常男のいとこにあたる東京神田五軒町の松浦 孫太(1878−1934)の子息武彦(1905−1950)宅に下宿し、予備校に通っていた。

東大受験用の写真(昭和10年(1935)1月撮影)

話は遡るが、精一の祖父甕の弟一雄は松浦武四郎の養子となり、東京市神田区五軒町15番地に居を構えていた。精一が下宿したのはそのあとを継いだ一雄の子供、 孫太の家であると思われる。孫太はここで乾物屋を営んでいた。この家と表裏になる五軒町38番地には孫太の弟の一二郎(1880−1930)が住み鍍金業を営んでいた。 一二郎の子弘次は年も精一より1歳下で精一のよい話し相手となった。しかし弘次は昭和20年(1945)沖縄で戦死し、 また一二郎も昭和11年(1936)に入院、昭和13年(1938)に逝去、精一の下宿していた松浦宅も米軍の東京大空襲ですっかり焼失し、大戦後精一が付近を訪れた際には、一面の焼け野原でただ公園の残るのみであったという。尚、神田の旧松浦武四郎宅 の一部一畳敷庵だけは現在東京都三鷹市の国際キリスト教大学構内に移設保存され、公開されている。

結局、精一は翌年も東大入試には失敗し、外交官への道は諦め、翌々昭和12年(1937)4月、第二志望の京都帝国大学法学部に入学し、当時左京区新一条通り万里小路にあった、京都帝国大学基督教教会青年会館寄宿舎(YMCA)において単身、学生生活を開始した。京都大学には学部こそ工学部と異なるが精一と同郷で小学、中学、高校と同窓であった逸見正則氏がすでに籍を置いており、精一は大変心強く思った。逸見氏は大学卒業後日本国有鉄道に勤務し局長にまでのぼりつめ、のちに紫綬褒章を受勲された逸材であった。精一はその後寄宿舎を出て、左京区下鴨宮崎町125番地8の西本静子方に下宿した。京都での勉学生活については詳らかではないが、一般にはよそ者にとって住みにくいといわれている反面、学生には大変寛容な京都において、学生生活を満喫したらしく、毎晩友人と居酒屋に通い酔って鴨川に飛び込むなど武勇伝も多かったが、一方、通っていた日曜学校で子供の家庭教師をたのまれ、月10円の報酬で週2回英数国漢を教え、試験の”やま”を丸暗記させたりして子供の成績がみるみる良くなり、親に感謝されたりもしていた。そうした中で三高の「琵琶湖周航の歌」はその後永く精一の愛唱歌となった。

精一は時折清水坂の陶器屋を覗いて歩いたりもしていたが、あるとき清水坂で安売り市があり、混雑の中をいつもの陶器屋を覗いたところ、常時は300円の正札がついていた青磁の壺が僅か30円で売られていた(当時の中学教員の初任給が30円くらいであった)。精一は早速店に入り、店の親父にその理由を尋ねたところ、「素人さんにはおわかりにならないでしょうが」といいつつ、壺の内底にある僅かな瑕疵を精一に指し示してくれた。精一は丁度水戸への一時帰郷を考えていたので土産に良いと思い直ちにそれを買い求めた。流石に立派な桐の箱に布に包んで入れてくれ、精一は両親に大変良い土産が出来たと喜んだ。帰郷の途中、予備校時代に下宿していた東京神田の松浦家を訪ね、話のついでにこの壺を見せたところ、松浦の叔父 (?)は感激し「これは立派な青磁だ。どうせ水戸の親父さんにはこの良さは判らないだろうから、是非これは自分に譲れ」と云って訊かなかったので、精一はこれを300円で譲り、その後暫く小遣いには困らなかったという。

大学時代の精一 妹幸子と。 姉好江夫妻と。 (昭和12年(1937)撮影)

その頃には、父常男は年を経てからの和歌山への単身赴任はさみしく、長男精一も大学進学で水戸の家を離れたこともあり、すでに水戸の家族の許へ戻り市役所に土木課長として勤務していた。ところが60歳前後から耳がとおくなり、議会での質疑にも支障がでるようになった為退職し、その後は悠悠自適の生活を送った。昭和14年(1939)、妹露子は医師の星重治に嫁いだ。

昭和15年(1940)3月、精一は京都帝国大学法学部を600名中5番以内という優秀な成績で卒業した。卒業時には、三菱商事、日本郵船、住友合名、野村合名に就職内定、また、大学の学生課長が精一の2浪のハンディキャップを心配して特別に紹介してくれた岩井商会(後の兼松商事)にも就職内定したが、父常男の「できるだけ水戸、または その近く」という希望で、日立製作所に入社、その年に新設された、水戸にもっとも近い多賀工場を希望し、これが叶えられて直ちにそこに勤務することとなった。

昭和15年(1940)の写真

左から 弟博。 博、妹幸子と。母ゆう、妹露子の長女真知子、幸子 露子。