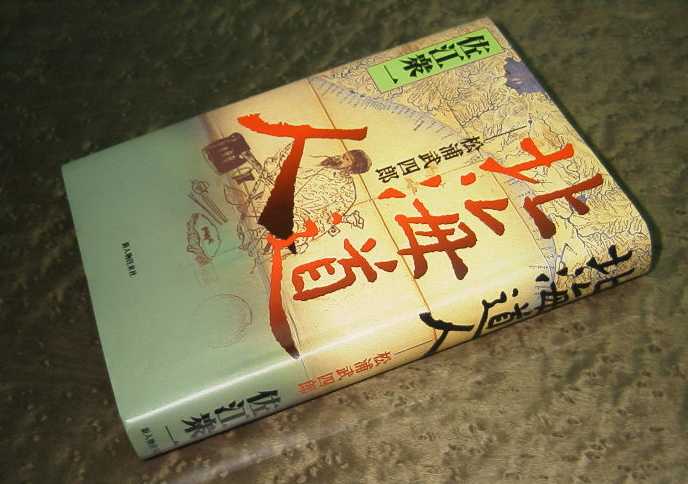

「北海道人」

ここでは、平成11年10月15日 新人物往来社刊の 佐江衆一氏による 小説「北海道人ー松浦武四郎」 より、加藤木賞三に関する記述を抜粋して掲載しました。

本著は、北海道、樺太の名付け親である 松浦武四郎 の生涯を 史実に基づき 小説化した大作で、 細部の描写については作者の想像力によると思われる部分が多々ありますが、全体として 武四郎の親友としての 加藤木賞三の存在が感じられる名著ですので、是非全文を一読されることをお勧めします。

単行本/書籍コード名:ISBN4-404-02830-X C0093

![]()

「加藤木賞三に関する部分の抜粋」

本文60頁

ふと背中に視線を感じた。 窺う者の不審な視線である。 何気ないふうにふりむいた。 (会沢)正志斎の居宅の門前に男が立っていた。 武四郎とほぼ同年配の、痩せぎすだが骨太な感じの武士である。 目が鋭い。

視線があうと、武士はふいににこりと破顔した。 まるで、武四郎のふりむくのがわかっていて、悪戯をみつけられた童子のような笑顔である。

本文94頁

四月の半ばを過ぎた一日、覚え書の整理に疲れて店のほうへ出ていってみると、店の上りがまちに旅の商人が腰をおろして、くわえ煙管でここちよさそうに紫煙をくゆらせていた。 ふと振りむいた顔に見覚えがある。

去年の正月、会沢正志斎の居宅を辞したとき、門前で出会って行き過ぎてふりむいたとき、にこりと破顔した武士である。 商人の身なりをして、傍らに振りわけにした手行李をおいているが、あのときの武士に間違いはない。

「あっ、ご貴殿は?」

口もとまで出かかって武四郎は、あのときのお返しのごとく、目で笑ってみせた。

すると相手はいかにも商人らしくぺこりと会釈をして、

「手前、江戸よりまいりました結城屋の手代、七之助でございます」

といった。 しかしそれきり前をむいて煙草ばかりくゆらせている。 武四郎も話しかけはしなかった。

その七之助が夕餉のあと、武四郎の離れへ入ってきたのである。 武四郎もそれを待っていた。

「加藤木賞三です」

と男は名乗った。 やはり水戸藩の武士であった。

「エトロフ島で松前藩が捕えたアメリカ人のことで探索に来ているのです」

と賞三はいった。 この男、水戸藩の隠密として来ているらしい。

「松浦どののことは、老公のお耳にも入っております。 正志斎先生も東湖先生も、ご貴殿の蝦夷話を首を長うしてお待ちでござれば、大事なお身ゆえ、危うきことにはあまり近よらず、それがしにお任せあれ。 松前藩では、ご貴殿のことを何かとさぐっている様子なれば、お気をつけなされよ」

それだけを告げると、賞三は江戸か水戸で会おうといって、離れを出ていった。

翌日、賞三の姿はもう新十郎の店にはなかったが、武四郎は新十郎に訊ねもしなかった。

本文99頁

「加藤木賞三どのに面晤をえたい」

渋紙色に陽灼けして、汗まみれの旅支度の武四郎を、門番の中間はうさん臭げに見たが、気圧されたごとくに取次ぎ、しばし待つほどに賞三が姿を見せた。 折りよく藩邸にきていたのである。

「おぬし 」

そういったきり、賞三はあきれたように武四郎をみた。 まさか白昼堂々と水戸藩邸を訪ねてくるとは思わなかったのであろう。

武四郎は莞爾として、

「今日の貴殿は、結城屋の七之助どのとは思えぬな」

と、軽口を叩いた。

「しっ、声が高い」

月代を青々と剃り上げ、大小を腰にたばさんでいる面長な賞三は、

「一本とられたか」

と、にが笑いして、

「ここではまずい、ついてまいれ」

そういうと、神田川ぞいの往還を湯島聖堂のほうへ歩き出した。 まだ陽は高く、聖堂の森で油蝉が鳴きしきっていた。

ほどなく、神田明神の裏手の裏店に案内した賞三は、

「ここでの俺は、下総浪人平野正太郎と名乗っておる。いいな」

と、耳うちした。

「結城屋の手代ではなく、こんどは下総浪人かね」

「そういうな。 まあ、飲もう。 よく訪ねてくれた」

加藤木賞三は平野正太郎と変名して、水戸藩のために働いているらしい。 神田明神裏の長屋はその隠れ家なのであろう。

賞三は常陸国東茨城郡孫根村出身の水戸人で、庄屋の次男である。 江戸に出て東湖の門人桜任蔵と親しくなり、任蔵の媒酌で妻を娶った。 水戸藩に接近したのは、世話になっていた儒者林鶴梁も東湖と肝胆相照らす間柄であったからであろう。

長屋には新妻きんがいた。

「汗臭いな、水でも浴びてこい」

賞三にいわれて、武四郎が井戸端で汗をぬぐい、長屋にもどると酒肴の用意がされていたが、妻女の姿はなかった。 気をきかせて席をはずしたらしい。

ー 中略 −

「ふむう。武四郎どの、おぬし、さすがに炯眼だ」

賞三は大きくうなずき、

「残念ながら水戸藩領の鹿島灘とて同様だ」

と渋面をつくり、

「気をつけねばならぬのは、オロシャ船やエゲレス船ばかりでなく、アメリカ船だな」

といった。

ー 中略 −

二人は酒をくみかわしつつ時勢を語りあい、賞三は命を賭して回天の業に参画する意気込みを語った。 水戸藩こそその業をなしうる人材がそろっているという。

ー 唐竹を割ったような漢だ。

と、武四郎は賞三の気性が好きになった。 隠密めいたことをしているようだが、裏がなく、志が清い。 無二の親友をえた思いである。

日が暮れていた。

木戸口まで送ってきた賞三は、今後は俺の家にきてくれといい、

「おぬし、松前藩にうとまれるぞ。気をつけろよ」

と、肩に手をおいた。

本文105頁

ー 武四郎は、水戸藩尊王派の中心人物である藤田東湖に加藤木賞三を通じてわずかながらも金子を送ってつながりをもっていたが、 −

本文117頁

「いいのか、このような事を書いて?」

見せられた加藤木賞三はさすがに息をのんだ。

「かまわぬ」

本文118頁

「おぬし、松前屋敷を出たほうがいいな」

と、賞三はいった。

武四郎もそのつもりである。 この地図を世に出すからには、管斎の家にいてはかれにも難がおよぶであろう。

「俺の長屋にきてもいいが、それよりよいところがある」

「ほう、どこだね」

賞三と同郷の水戸人で、皆川泉右衛門という志士が、本所入江町にいるという。 賞三と懇意な仲で、武四郎のことを尊敬しており、腕も立つという。

本文125頁

武四郎自身、賞三の紹介で水戸藩の改革派の多くの志士と交わるようになっている。

「居所を移してはどうか」

案じた賞三が、向島のはずれ梅屋敷のちかくに小さな家をさがしてくれた。 向島は江戸の朱引外(市外)で、吾妻橋のちかくには水戸家下屋敷があり、その東が小梅村で、このあたりは田地がひろがり、梅屋敷はその東のはずれの小村井村にある。

「俺もすぐ近くに家を借りた」

と、賞三はいった。 賞三自身、隠れ家を移し、武四郎の身辺に目をくばるという。

本文127頁

そのとき、橋上の男が突然、武四郎に背をむけた。 闇に気合がほとばしり、白刃が一閃した。 気配もなく男の背後にしのび寄った何者かが、男に斬りつけたのだ。

「うむっ!」

男は振りむきざまその剣を受けとめたらしい。 刀身が鳴り、火花が散った。

「逃げろ、武四郎!」

賊と鍔ぜり合いをしつつ賞三が叫んだ。

武四郎は背後に迫った黒い影に夢中で脇差しを振った。 手応えがあった。

「退け、退け!」

賞三との鍔ぜり合いから間合をとった男の声がした。

賞三も斬り込めないらしい。 かなり腕の立つ相手なのであろう。

「松浦武四郎、命びろいしたと思うな。俺はしつこいぞ」

そういい残して、男は手負いの者をせきたてて闇に消えた。

「おぬし、相手を斬ったのか」

近づいてきた賞三がきいた。

「そのようだな」

「怪我はないか」

「ああ」

「なかなかやるではないか」

二人は笑ったが、

「ここもねらわれているな」

と、賞三はいった。

本文152頁

8月6日、武四郎は完成した『蝦夷日誌』全35冊を加藤木賞三を通じて徳川斉昭に献じた。

本文153頁

その松陰を、加藤木賞三を通じて藤田東湖に引き合わすために骨を折ったのは、武四郎である。

本文158頁

『浪合日記』より

ー 然るを漸々の事にて、平野正太郎(加藤木賞三の変名)藤田方に行きて言ひなだめ、左様の事にて上り候にはあらざる由、申せしとかや。 −

本文206頁

そして、天地動乱のこの年12月15日、武四郎を起用する辞令がようやく幕府から下った。

水戸殿家臣 加藤木賞三殿厄介 松浦武四郎

御雇入レ仰セ付ク

本文288頁

相変らずとうの健康がすぐれず、47歳になった武四郎は、加藤木賞三の次男一雄を養子に貰うことにして、賞三が一雄を伴って来る。 賞三に似て頼もしげな若者である。 いずれ養子縁組をすることにして、その日は引きとってもらう。

本文305頁

親友で、武四郎の養子になった一雄の父加藤木賞三は、三年前におこった藩内の抗争にかかわって脱藩、維新にかかわることはなかった。

本文315頁

親友加藤木賞三の次男一雄を養嗣子に迎えているから、松浦家は一雄にゆずれるが、一粒種の我が子(おいし)を失って、悲しみと落胆は深かった。

![]()

Jump to: